あなたと話がしたい

あけましておめでとうございます。

このブログもずいぶん放置していました。

長い文章を書くリハビリをかねて、近況報告を。

今の仕事(貿易事務)は今年で4年目、さいわいこのコロナ禍の中にあっても忙しくさせてもらっていました。

というか、この頃は、ちょっとあれ?と思うくらい忙しくなっていました。

春頃はまだ良かったのです。

こちらが勤務体制の大きな変更を余儀なくされていた頃、主なお仕事相手の国も停滞していたため

こちらでは新体制についてのアイデアをあれこれ考えることにリソースを割けました。

在宅勤務中に豆を煮たり、蒸し料理を作ったりする余裕もありました。

夏にこちらの緊急事態宣言も解除され、世界も軒並みいったん正常に動き始め

お仕事相手の国は、今までの分を取り返そうという勢いで猛烈に稼働を再開した頃

こちらは相変わらず生産性の上がらない在宅↔出社の交代勤務と、

「いやいや、仕事ができる人はどんな環境でも遜色なくやれるはず」という理想のあいだで板挟みになっていました。

しんどいと思っていたけれど、いわゆるエッセンシャルワーカーに比べれば、仕事が減ったりなくなったりしている人に比べれば、自分はこれでもずいぶん楽をしているじゃないか。

確かにこの頃は、大嫌いだった残業も当たり前のようにしているけれど

いつまでも続くわけじゃなし、

私がそれを嫌だと言ったところで他の誰かが代わりにしんどくなるだけなのだから

それなら、有能な自分がこれまで通り引き受けていればいいんじゃない?

なんて思っていました。

ここまで読んだらお察しの通り、それから2ヶ月もしないうちにだめになってしまい

幸い「だめ」を自覚していて対策候補をいくつか考えていた矢先に、

「だめ」に気づいてくれた同僚の声かけのタイミングの良さとか、

その時考えていた「対策」を話した後のその人や周囲の人の迅速さや適切さとか、

クリニックへの予約を入れる踏ん切りを与えてくれたある出来事とか、

たまたま1件目から良いクリニックを引き当てることができた運の良さとか、

他の同僚や上長の人の良さ、聡明さ、そんな様々なものに助けられて、

ドクターいわく「正常以上、病気未満」だった状態を脱しつつあり、

仕事も時間や量を定時・定量以内にセーブしつつ、何とか続けられています。

自分にとっては生まれて初めてというレベルの深刻な不眠がだんだん良くなっていった頃、

私には知りようのない苦しさというものを少しでも理解したいという気持ちから

手に取った本があります。

居るのはつらいよ: ケアとセラピーについての覚書 (シリーズ ケアをひらく)

- 作者:東畑 開人

- 発売日: 2019/02/18

- メディア: 単行本

沖縄のデイケア施設で、大志を抱く若き臨床心理士が向き合った「ケア」と「セラピー」の現実を

つとめて読みやすく、門外漢にもわかりやすく、笑いを多く交えつつも同時に切実に綴った好著です。

文中、「ケア」と「セラピー」の違いについて言及した箇所、そして施設の「メンバー」同士が互いにケアし合うくだりを読んで

ああ、私はケアされているんだなと思ったのでした。

ケアはサービスとは異なり、一方が他方へ与え、他方が一方から享受するという片道切符ではありません。

誰かをケアすることで、同時にまた自分の心身もその人からケアされているのだと。

その意味で、貨幣経済とは別の原理が「ケア」には働いていると著者は言います。

上記でサービスを例に挙げたけれど、たとえば接客業における店員と客とのやりとりにおいても、

相互に「ケア」が生じうる場面もあると思うのです。

いや、無人レジでもない限り、多かれ少なかれそこには「ケア」があると思います。

時としてそれは無意識におこなわれます。

例えば12月のはじめに届いた母からのLINE。

その朝、母は自分で焼いたというお菓子の写真を送ってきてくれました。

私は何週間も前にシュトーレンの材料を取り寄せたのに何をするにも無気力で、手つかずのままでした。

そのことを書き、それでも努めて明るく「今日できたらいいな!」と送ると、

母からは「出来たら見せてね。楽しみにしてます」と。

母には私を助けたとか、ケアしたという自覚はなくても

私がこの時、母に出来上がりを見せたいという気持ちで行動できたことは

母からケアを受け取ったのだと思います。

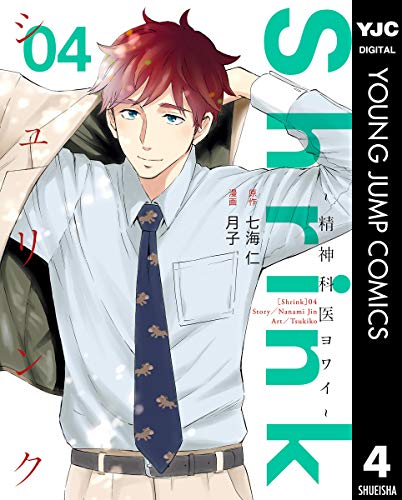

このマンガの4巻「PTSD」の章にも、『居るのはつらいよ』同様

「いる」ことが相互のケアへ作用する場面が出てきます。

人は人に癒やされる。

(余談ですが、このマンガの1巻を読んで

「カジュアルにカウンセリングを受けてみてもいいのでは?」と思ったのが

私の「対策」であり、対策を考えはじめたきっかけです。

結局その後、1ヶ月近く何もできずにいたのですが…)

声をかけられてヘルプを出してから数日後、同僚と個人メールのやりとりを始めました。

数年来同じ部署で働きながら、互いの情報をほとんど知らなかった人と

情報や感情の交換をするのは単純に面白くて、

相変わらず仕事は忙しいけれど、だんだんと日曜の夕方に絶望することもなくなっていきました。

自分のしんどい感じや状況をTwitterで小出し小出しにつぶやく一方で、

同僚と、ゆっくり長いメールのやりとりをしていて考えました。

インターネットの海に小瓶を放り投げるような

「分かってくれる人が分かっていいねをつけてくれる」コミュニケーションを、私は良しとしてきたけれど

もしかしたら私はずっと、対話がしたかったのかもしれないな、と。

もしかしたら皆、いや、皆とまではいかなくても

本当は「対話」を必要としている人が、この中にはたくさんいたりするのかな?

そんなことを考えたのです。

あなたのことをもっと知りたいな、と思う人が私にはたくさんいるな、とも気づきました。

はてなや他の何かで相互の方、ゆっくり双方向のやりとりをしませんか。Twitterで相互の方はDMをもらえたら返します。

よろしくお願いします。